Juliette Ventre

Enseignante au lycée Clemenceau, puis au lycée Joffre de Montpellier, agrégée de Lettres en 1947, Juliette Ventre (1921-2012) a marqué plusieurs générations d’élèves montpelliérains.

Héritière d’un riche patrimoine culturel et intellectuel, elle grandit dans un environnement propice à la réussite scolaire et à la stimulation de l’esprit.

Devenus jeunes adultes durant la Seconde Guerre mondiale, Juliette et ses camarades voient leur quotidien bouleversé. Ils tentent de concilier l’élan de la jeunesse avec la brutalité d’un conflit mondial sans précédent. Cette période, marquée par les épreuves, façonne durablement son engagement personnel.

Tout au long de sa vie, Juliette fait rimer excellence professionnelle et implication citoyenne. Militante au Parti socialiste unifié, trésorière de la section montpelliéraine de la Ligue des droits de l’Homme, elle se mobilise en faveur de la paix entre les peuples et de la justice pour tous.

Découvrez le parcours de cette enseignante montpelliéraine, agrégée de Lettres et chevalier de la Légion d’honneur, dont l’engagement et la rigueur ont profondément marqué son époque.

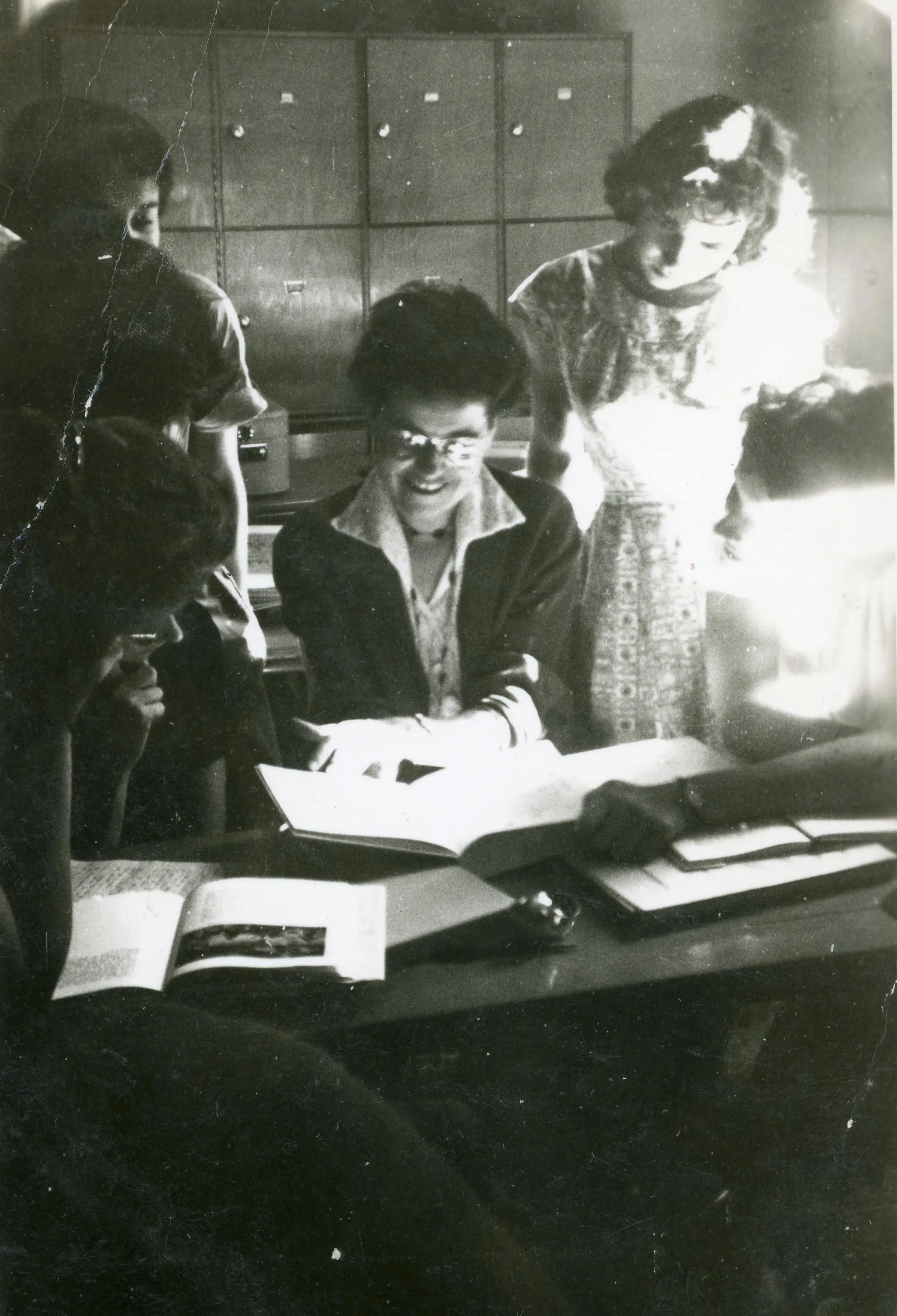

Juliette Ventre vers 1960. Archives de Montpellier, 41 Fi 1063

Une famille d’intellectuels : les Bouffard-Ventre

Une famille implantée à Montpellier depuis le XIXe siècle

Juliette voit le jour en 1921, au sein d’une famille particulièrement ancrée dans le paysage intellectuel montpelliérain depuis plusieurs générations, tant par ses travaux scientifiques que par son engagement civique.

Dès le XIXe siècle, ses arrière-grands-parents, Jules Houlot et son épouse Cécile Bailly, s’installent à Montpellier. Jules, titulaire d’un doctorat obtenu en 1865, y exerce comme médecin. Leur fille, Aimée-Adélaïde, née en 1866, épouse à l’âge de 20 ans Auguste Bouffard, enseignant à l’École d’Agriculture de Montpellier.

Jules Houlot, portrait-carte vers 1865. Archives de Montpellier, 41 Fi 145.

Auguste Bouffard est une figure incontournable de cette institution. Spécialiste du vin et des fromages, il participe notamment à la rédaction du Dictionnaire d’Agriculture dirigé par Jean-Augustin Barral. Son épouse n’est pas en reste : engagée dans la vie sociale locale, elle préside le comité des dames et soutient activement les crèches municipales en tant que patronnesse. Pour son investissement, elle reçoit en 1923 la médaille d’honneur de l’Assistance publique, décernée par le Ministère de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociale.

Auguste Bouffard, portrait-carte vers 1880. Archives de Montpellier, 41 Fi 955.

De leur union naissent trois enfants : Renée, Fernand et Émile. L’aînée, Renée, née en 1887, suit à son tour une voie intellectuelle. Agrégée de lettres, elle enseigne le français et le latin au Lycée de Jeunes Filles de Montpellier.

En 1920, malgré le décès de son père quatre ans plus tôt, Renée épouse Jules Ventre, un homme loin d’être étranger pour Auguste Bouffard.

Le professeur Jules Ventre

Né en 1880 à Affreville, en Algérie française, Jules Ventre connaît une enfance difficile. Devenu orphelin très jeune, il est victime d’un accident d’automobile qui le laisse infirme à vie. Contraint de quitter l’Algérie, il rejoint la France où il est recueilli par sa tante Marie et son oncle Hippolyte, agriculteurs dans le Var. C’est dans ce contexte qu’il découvre la vie paysanne et acquiert les bases de l’agronomie.

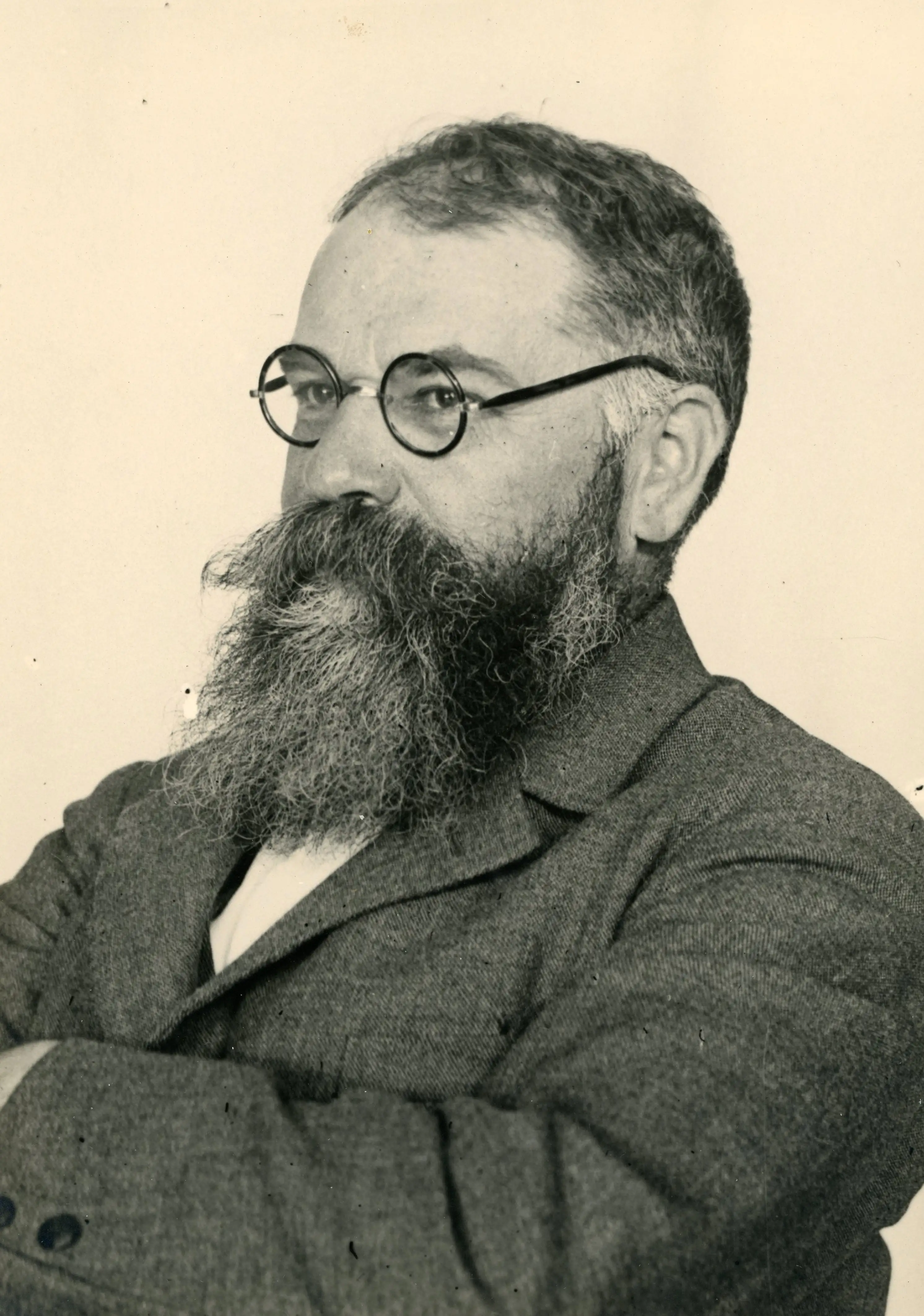

Jules Ventre, photographie vers 1930. Archives de Montpellier, 41 Fi 891.

En 1898, Jules intègre l’École d’Agriculture de Montpellier, dont il sort diplômé. Il débute ensuite sa carrière dans le domaine d’Étienne Marès, où son sérieux et ses initiatives attirent rapidement l’attention. Recommandé par Marès à Auguste Bouffard, les deux hommes se rencontrent et nouent une relation professionnelle étroite, marquée par la stimulation intellectuelle et l’estime mutuelle. Encouragé par Bouffard, Jules reprend ses études. Il obtient un Doctorat ès Science-physiques, et devient son assistant de laboratoire. Il poursuit leur travail après le décès d’Auguste en 1916, accédant successivement aux fonctions de chargé de laboratoire puis, en 1920, de professeur titulaire de la chaire d’œnologie et des industries agricoles.

Cette même année, le lien entre les deux hommes se prolonge symboliquement : Jules épouse la fille de son mentor, Renée Bouffard. De cette union naîtront deux filles : Juliette, en 1921, puis Madeleine, en 1924.

Madeleine, Juliette et Renée à la Lézardière en 1933. Archives de Montpellier, 41 Fi 1329.

Toutes deux grandissent donc dans un environnement où la culture, la réussite professionnelle et l’engagement social sont fortement valorisés. Héritières de ce riche patrimoine intellectuel et citoyen, Juliette et Madeleine se construisent autour de ces valeurs familiales. Le parcours de Juliette en est le parfait exemple. Elle a su faire rimer excellence académique et implication citoyenne au cœur de son parcours.

La Lézardière : une demeure pensée par Marcel Gallix

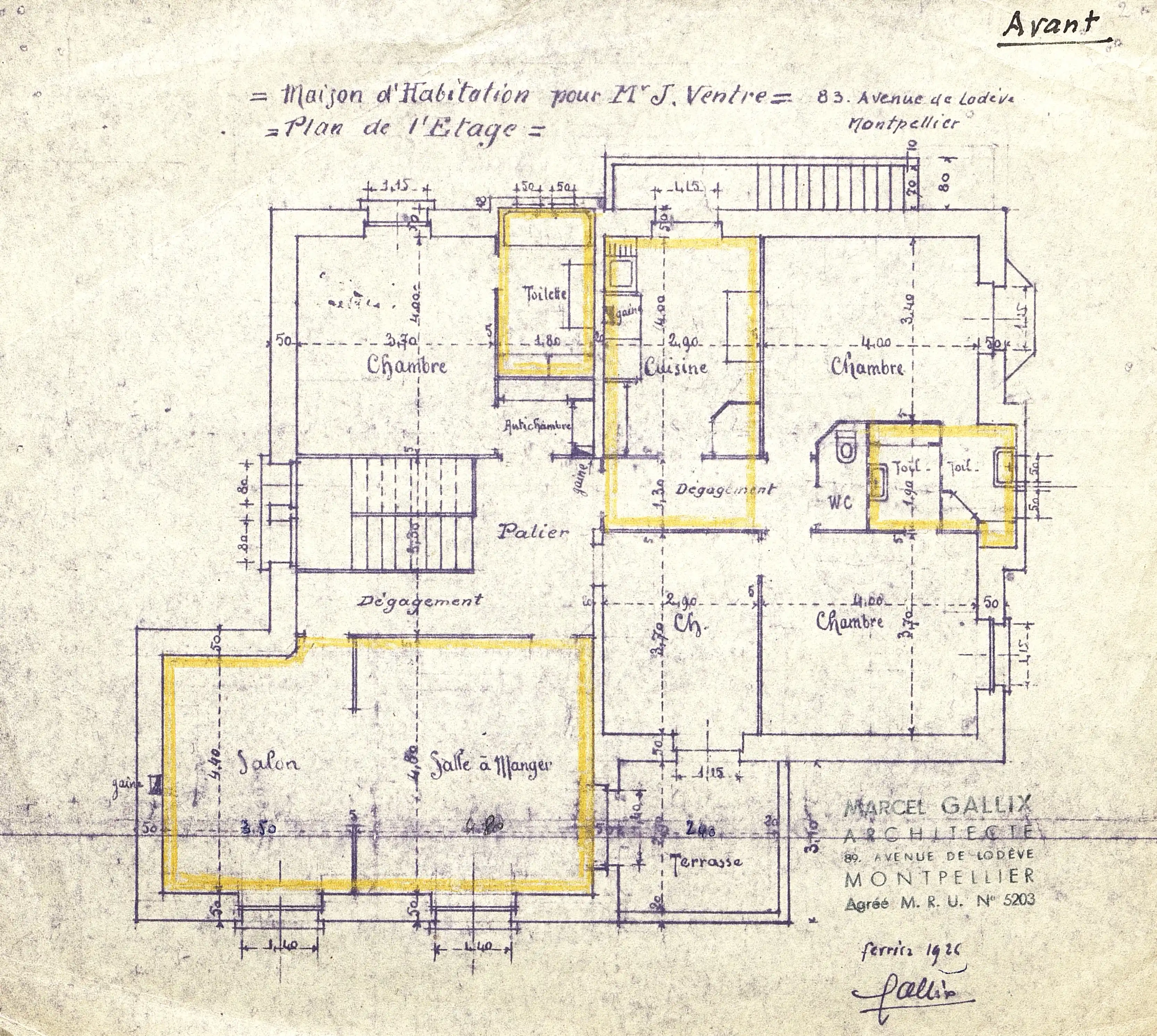

En 1926, Jules et Renée Ventre font appel à Marcel Gallix, architecte ardéchois installé à Montpellier depuis le début des années 1920, pour construire leur maison familiale. Située au 83 avenue de Lodève, dans une impasse discrète et calme, cette maison à l’écart de l’agitation urbaine est pensée comme un lieu de vie élégant et paisible. C’est de cette idée que provient son nom La Lézardière, un lieu où il est permis de « lézarder ».

Photo de la Lézardière, s.d. Archives de Montpellier, 37 S 3.

Lors de sa construction, Renée Ventre s’implique dans la décoration extérieure, notamment à travers des éléments décoratifs comme des mosaïques.

Le fonds d’archives conserve les plans originaux de la maison, dessinés par Gallix, ainsi que ceux de travaux ultérieurs entrepris par les deux filles du couple, toujours en collaboration avec l’architecte.

Plan original de l’étage de la Lézardière signé par Gallix, daté de 1926. Archives de Montpellier, 43 S 8.

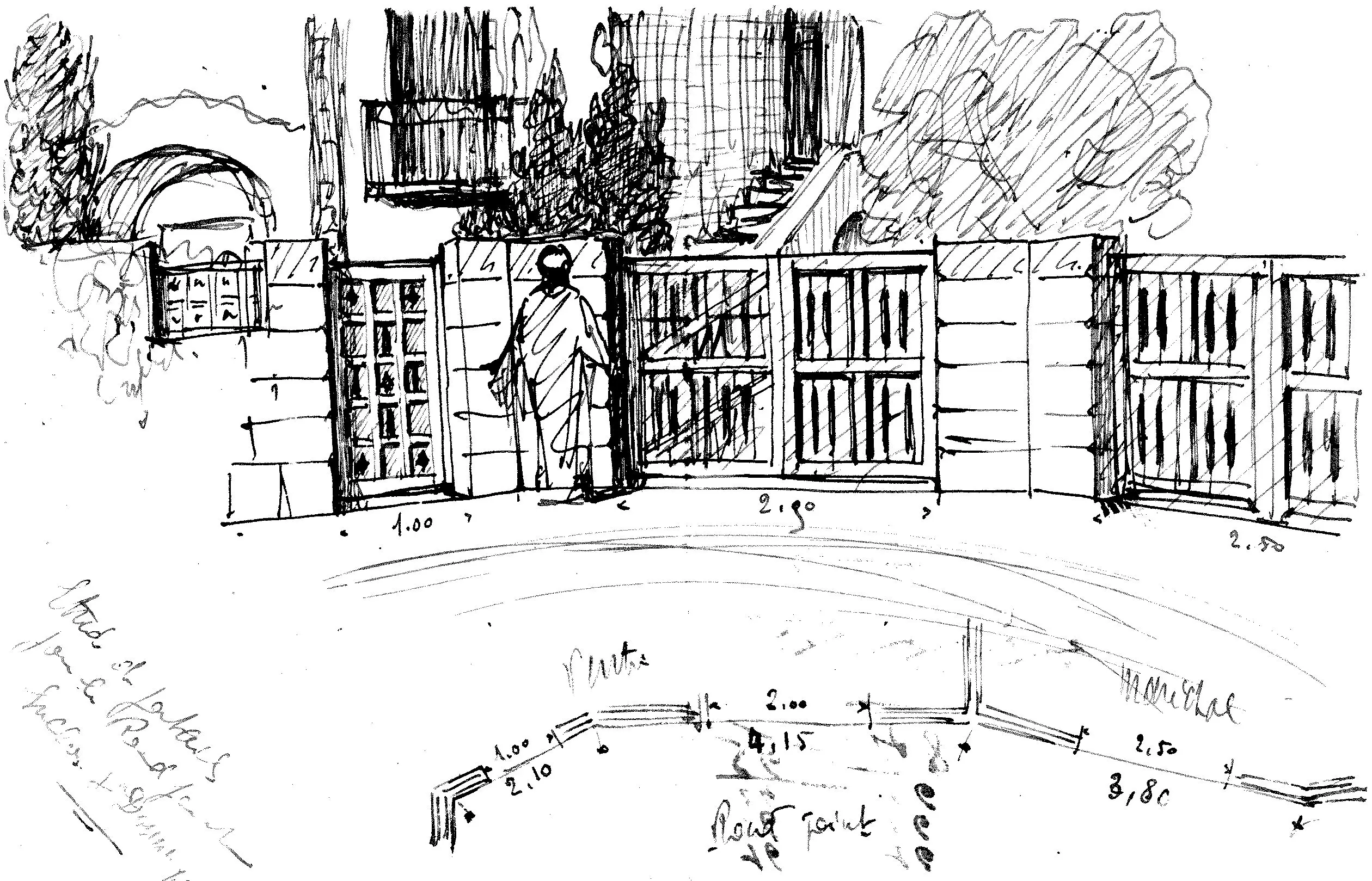

Aux abords de La Lézardière se trouvent deux autres maisons : l’une habitée par le pasteur Wilhelm Visher, l’autre par Marcel Gallix et sa famille. Le pasteur Visher, Marcel Gallix et son fils Edouard, sont aujourd’hui reconnus pour leur engagement dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. L’emplacement reculé de ces trois maisons, regroupées dans une impasse à l’abris des regards, a sans doute permis aux voisins de la famille d’agir en toute discrétion avec les réseaux résistants. Bien qu’aucune preuve directe ne relie la famille Ventre à des actions clandestines, Juliette Ventre était proche de nombreux résistants et très engagée dans des cercles humanistes et pacifistes.

Croquis de Gallix : à gauche entrée du Pasteur Vischer, au centre celle de la Lézardière, à droite celle des Gallix. Archives de Montpellier, 37 S 3.

Au-delà de sa valeur architecturale et historique, La Lézardière est pleinement liée à l’histoire intime de la famille Ventre. Après le décès de Jules, les trois femmes, Renée, Juliette et Madeleine, continuent à vivre ensemble dans la maison. Lorsque Madeleine part s’installer à Paris, puis à Londres, Juliette reste auprès de sa mère jusqu’à son décès au domicile familial.

Juliette Ventre ne quittera jamais La Lézardière. Elle y passe toute sa vie, fidèle à ce lieu qu’elle chérit. Elle y accueille régulièrement des amis proches, notamment le couple géorgien Ramichvili, ou encore André-Pierre Arnal, célèbre peintre contemporain, et sa femme. La Lézardière est un véritable foyer intellectuel et artistique, où les proches de la famille se hâtent pour partager des moments d’échanges, de culture et de convivialité.

La maison est remplie de livres, de musique, d’art que Juliette aime photographier. Juliette était également très attachée à l’extérieur de la Lézardière, elle aimait immortaliser son jardin au fil des saisons et sous tous les angles. Passionnée par les animaux, elle vit entourée de ses chiens et de ses chats, qu’elle photographie aussi souvent que ses plantes.

La Lézardière, c’est donc bien plus qu’une maison : c’est un havre de paix, un lieu de mémoire, de culture et d’affection, à l’image de Juliette Ventre et de sa famille.

Une scolarité marquante au Lycée de Jeunes Filles de Montpellier

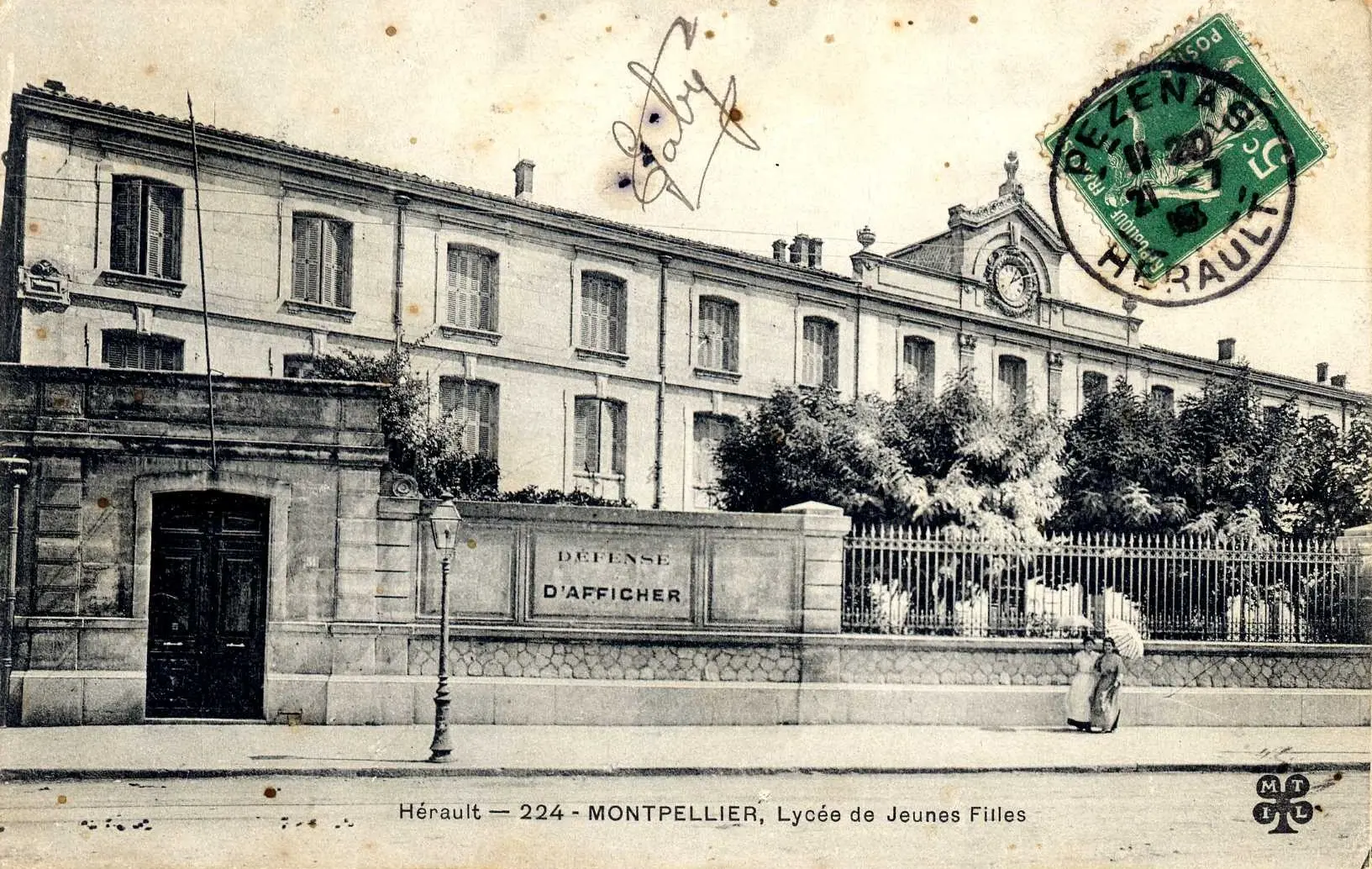

Juliette et sa sœur Madeleine ont toutes deux effectué leur scolarité au Lycée de Jeunes Filles de Montpellier. Juliette intègre l’établissement dès 1927, en cours préparatoire, et y poursuit sa scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 1928. Sa sœur Madeleine rejoint le même lycée quelques années plus tard, en 1932, en classe de 9e.

Juliette enfant, photographiée vers 1926. Archives de Montpellier, 41 Fi 992.

Les Archives de Montpellier conservent de nombreux documents scolaires relatifs aux deux jeunes filles : bulletins, livrets scolaires et livrets de distribution des prix de fin d’année. Ces sources offrent un éclairage précieux sur leur parcours scolaire, notamment celui de Juliette, qui a conservé la totalité de ses bulletins, du cours préparatoire jusqu’à sa première année d’études supérieures.

L'ancien lycée de Jeunes Filles, carte postale, c. 1920. Archives de Montpellier, 6 Fi 313.

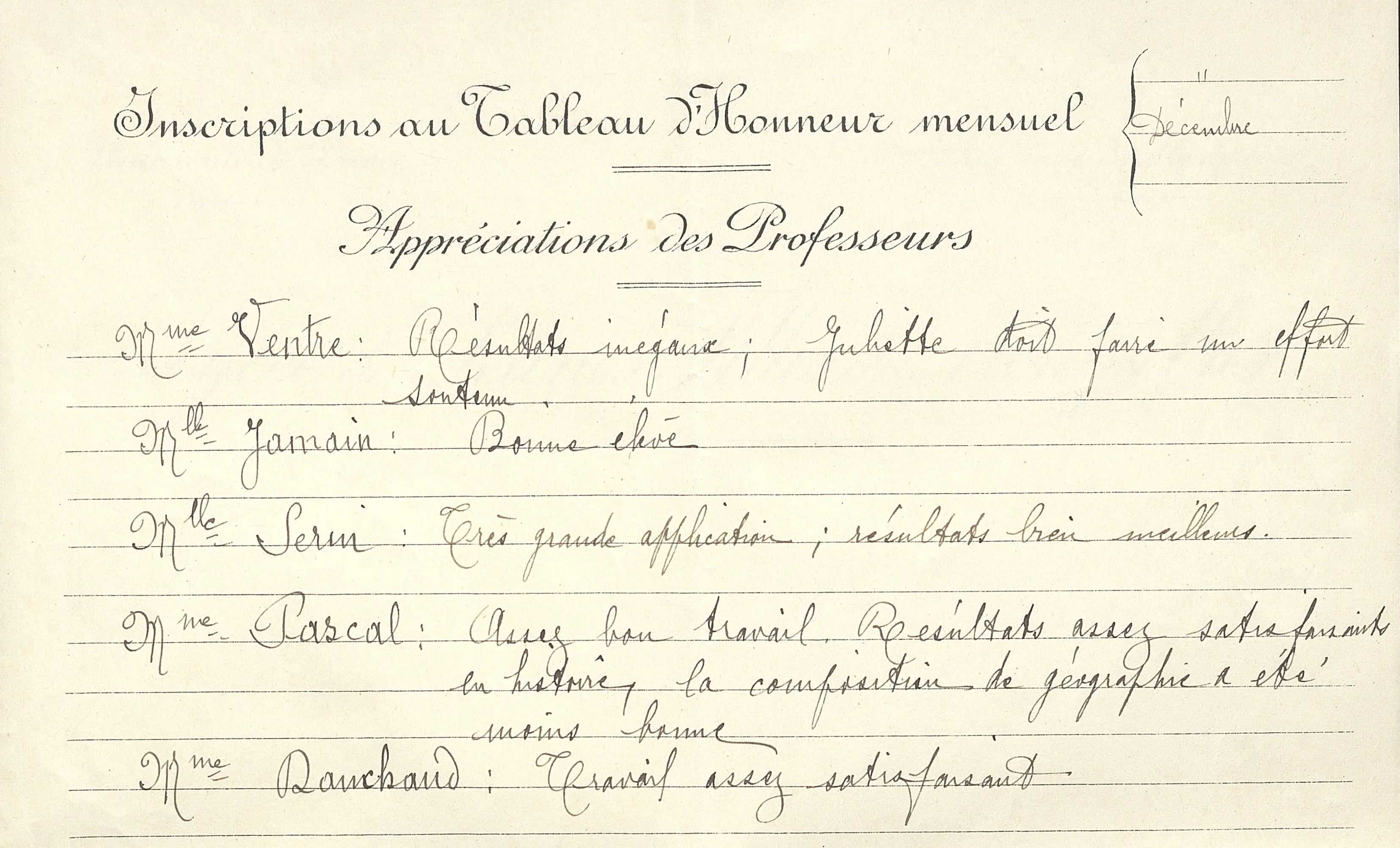

Ces documents révèlent que Juliette n’a pas toujours excellé à l’école. Bien que ses résultats soient très satisfaisants, elle n’a pas systématiquement occupé les premières places de la classe et n’a pas toujours été récompensée lors des cérémonies de remise de prix. Cependant, ses bulletins témoignent d’un soutien constant de ses enseignants, qui soulignent ses efforts et l’encouragent à persévérer.

Bulletin scolaire de Juliette en classe de 5ème. Archives de Montpellier, 43 S 7.

Au sein du lycée, les sœurs Ventre n’étaient pas les seuls membres de la famille présents : leur mère, Renée Ventre, y enseignait également depuis 1932. En 1933, Juliette suit les cours de français de sa propre mère. Le commentaire que cette dernière rédige sur le bulletin scolaire de sa fille témoigne d’une exigence certaine : elle y exprime sa déception face à des résultats jugés insuffisants et incite Juliette à redoubler d’efforts.

C’est au cours de sa scolarité, en classe de 6e, que Juliette fait la rencontre d’Élise Tsitsiklovitch (alias Tsitskichvili). Cette amitié, marquera durablement la vie des deux jeunes filles. Deux ans plus tard, Simone Secondy rejoint le duo. Toutes trois forment un trio inséparable, lié autant par l’affection que par une compétition intellectuelle constante. Régulièrement citées dans les tableaux d’honneur et récompensées de nombreux prix, elles excellent dans la plupart des disciplines, plus particulièrement dans les matières littéraires.

Représentation théâtrale, photographie, 1935. Archives de Montpelier, 41 Fi 1132.

Alors que Madeleine est encore en classe de troisième, Juliette, Élise et Simone obtiennent leur baccalauréat de philosophie. Toutes trois figurent une nouvelle fois au tableau d’honneur : Juliette et Élise décrochent le premier prix, tandis que Simone reçoit le deuxième prix.

Promises à un brillant avenir dans les lettres, elles intègrent ensemble la classe d’hypokhâgne du Lycée Joffre de Montpellier. Madeleine, quant à elle, reste au Lycée de Jeunes Filles pour y achever sa scolarité. Toutefois, sa scolarité est interrompue durant son année de première : atteinte de maladie, elle doit être admise dans une maison de repos, ce qui l’empêche de poursuivre normalement son année scolaire.

Une jeunesse marquée par la guerre

Juliette et ses amies Élise et Simone intègrent la classe d’hypokhâgne du lycée Joffre de Montpellier pour l’année scolaire 1938-1939. Elles s’y font de nouvelles connaissances et tissent des liens forts avec leurs camarades. Quelques photographies conservées par Juliette nous offrent un aperçu de cette promotion, notamment lors d’une représentation de fin d’année au Théâtre Olympe.

De gauche à droite : Al. Sablayrolles, Simone Secondy, S. Bessai, A.M. Macaties, J. Fessan, Juliette Ventre, M.R. Maurel, Requis, H.F. [Snitent], Arthur Conte, Calausie, J. Ameye, Elise Tsitskichvily, Sevin, Palot, René Peyrefitte. Archives de Montpellier, 41 Fi 1144.

Parmi leurs camarades, certains deviendront des figures reconnues, comme Arthur Conte, futur député, ou encore René Peyrefitte, frère d’Alain Peyrefitte. L’esprit de camaraderie règne au sein de cette classe ; les étudiants se retrouvent régulièrement en dehors des cours pour discuter littérature, écouter de la musique ou aller au cinéma.

Cette atmosphère studieuse et conviviale est brutalement interrompue à la rentrée universitaire 1939. Le 1er septembre, l’Allemagne envahit la Pologne : la Seconde Guerre mondiale débute. Le quotidien de la jeunesse montpelliéraine s’en trouve totalement bouleversé. Les garçons sont appelés aux Chantiers de jeunesse, tandis que les jeunes femmes tentent de poursuivre leurs études malgré l’inquiétude liée au conflit.

Un camarade au Chantier de Jeunesse : Arthur Conte (1920-2013)

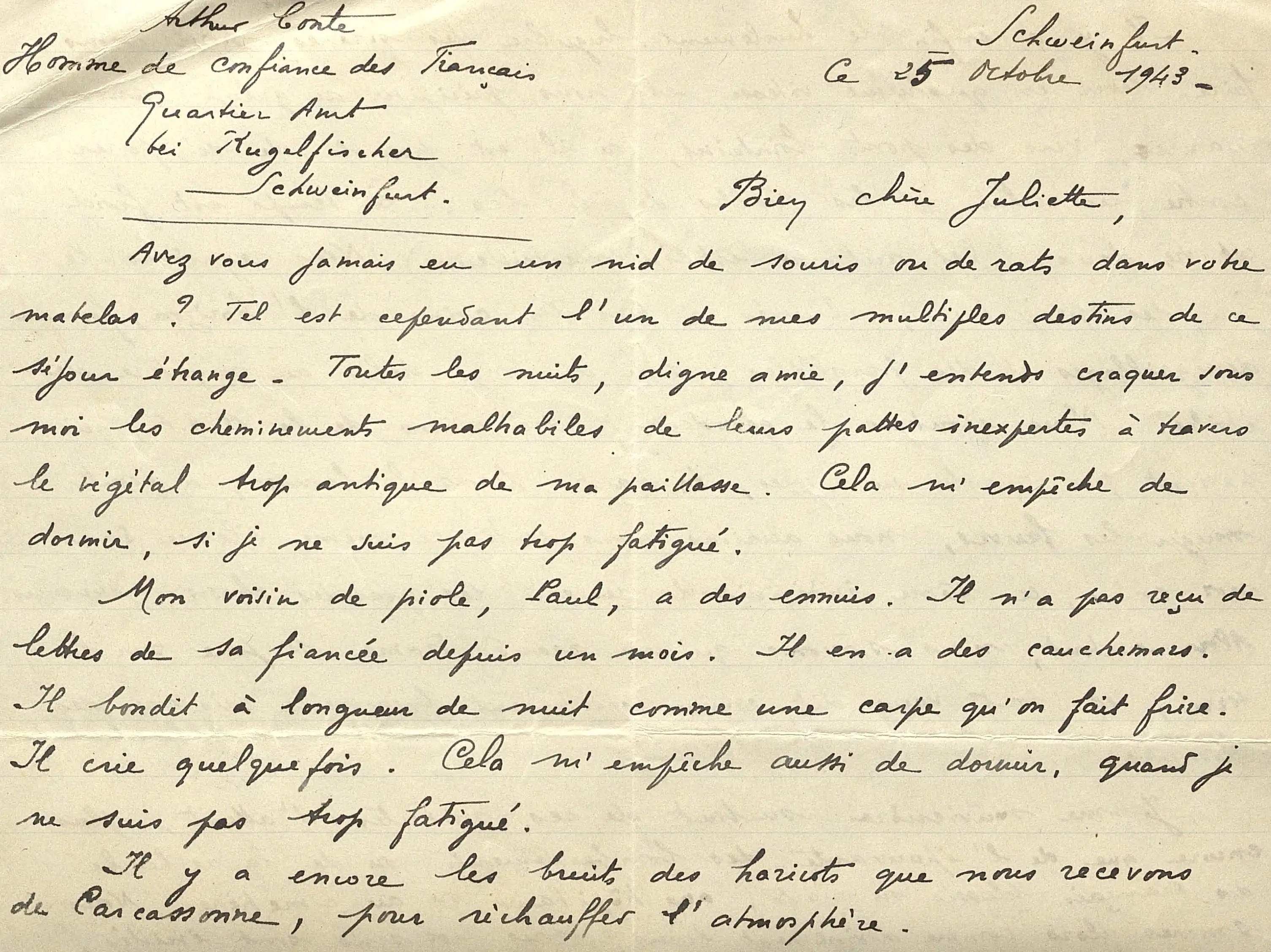

Plusieurs camarades de Juliette vivent des parcours très différents à partir de ce moment-là. Parmi eux, Arthur Conte est mobilisé dès 1940 et envoyé au Groupement de jeunesse de Montpellier, à la maison forestière de la Blanque, où il se trouve aux côtés de son camarade de classe, René Bilbao. En 1941, après une première démobilisation, il revient à Montpellier puis repart, cette fois à Carcassonne. En 1942, il devient chargé de mission auprès de la préfecture de l’Aude. L’année suivante, il est envoyé en Allemagne dans le cadre du STO. En juillet 1943, il est nommé « homme de confiance » des ouvriers français, poste à responsabilité où il encadre environ 1200 travailleurs. Mais en août de la même année, il est fait prisonnier. Il est d’abord interné au camp de Saarbrücken, puis transféré à celui de Würzburg. Libéré quelques semaines plus tard, il reprend ses fonctions jusqu’en mai 1944, où il est affecté comme interprète à Hirschaid.

Lettre d’Arthur Conte, Homme de confiance des Français, envoyée le 25.10.1943 depuis Schweinfurt, Allemagne. Archives de Montpellier, 43 S 15.

Juliette entretient une correspondance régulière avec Arthur durant ces années. Ses lettres permettent de mieux comprendre les conditions de vie dans les Chantiers de Jeunesse puis en Allemagne. Littéraire de formation, il y décrit son quotidien avec précision et sensibilité. On y découvre la rudesse du travail, les conditions de vie précaires, mais aussi les liens tissés entre camarades. Les échanges deviennent plus succincts à partir de son départ pour l’Allemagne, en raison de la censure. Leur correspondance s’interrompt en 1944. Rien ne permet de confirmer s’ils ont repris contact après-guerre, mais ces lettres témoignent du lien fort et de l’appui moral que Juliette lui apportait.

Elise Tsitsiklovitch (1920-1955) : L’enfer de l’étudiante résistante

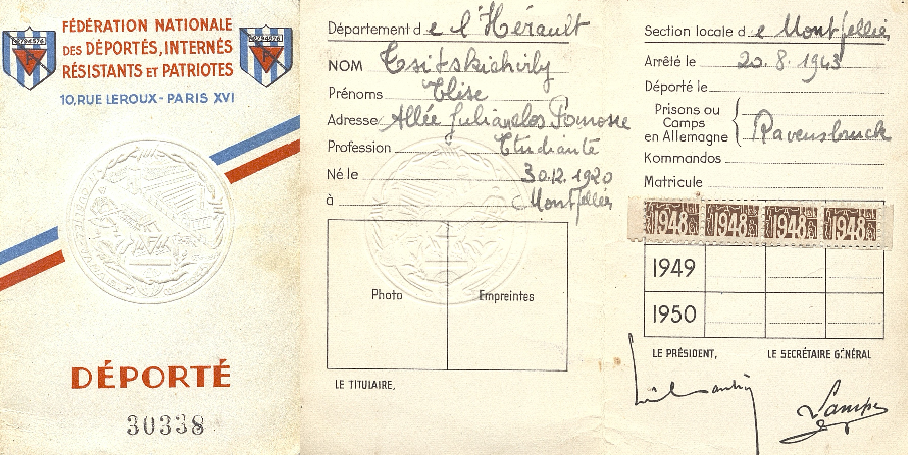

Quant aux autres proches de Juliette, certains s’engagent activement dans la Résistance. C’est le cas d’Élise Tsitsiklovitch, son amie proche, qui rejoint un réseau avec Georges Charpak en tant qu’agent de liaison. Tous deux sont arrêtés en août 1943 pour distribution de tracts communistes. Élise est incarcérée à Montpellier, puis transférée à Marseille. Elle passe par plusieurs établissements pénitentiaires avant d’être déportée à Ravensbrück en mai 1944.

Elise Tsitskichvily en 1940. Archives de Montpellier, 41 Fi 1569.

Rapatriée un an plus tard, en mai 1945, Élise tente de reprendre une vie normale. Mais les séquelles de la déportation sont lourdes. Diagnostiquée schizophrène, elle souffre de troubles liés aux traumatismes vécus dans le camp. Juliette l’accueille alors à la Lézardière, l’aide à faire reconnaître son statut de résistante-déportée et tente de l’accompagner vers une réinsertion professionnelle. Face à la détérioration de son état de santé, Juliette entreprend des démarches pour qu’elle soit admise en maison de repos.

Carte de déportée-résistante d’Elise Tsitskichvily. Archives de Montpellier, 43 S 31.

En 1953, Élise obtient enfin sa carte de résistante-déportée. Elle est ensuite internée à l’asile départemental de Font d’Aurelle, où elle décède le 20 octobre 1955, à l’âge de 35 ans. Cette perte représente une blessure profonde pour Juliette, qui était restée très proche de son amie.

Edgar Kofler (1917-1945) : Un professeur résistant

Malheureusement, le décès d’Élise ne sera pas la seule épreuve à laquelle Juliette devra faire face durant le conflit. Elle perd également son ami de longue date, Edgar Kofler, lui aussi impliqué dans la Résistance, sous le pseudonyme de « Seigle ».

Nous ne disposons pas d’éléments précis sur la rencontre entre Juliette et Edgar, mais les documents montrent que Juliette entretenait aussi une relation d’amitié avec son épouse, Lucie Kofler. Dès 1941, Edgar rejoint un réseau de résistance. Les documents conservés ne permettent pas de retracer précisément son parcours dans la clandestinité, mais l’on sait qu’il occupe des postes à hautes responsabilités, notamment celui d’adjoint au chef national du service de renseignement du Mouvement de Libération Nationale.

Edgar Kofler en uniforme de soldat, vers 1939. Archives de Montpellier, 41 Fi 1615.

En 1944, Edgar est arrêté puis déporté au camp de Neuengamme. En mai 1945, alors qu’il est transféré vers le camp de Lübeck à bord du paquebot Cap Arcona, le navire est bombardé par l’aviation britannique, qui ignore qu’il transporte des déportés. Edgar meurt dans cette attaque tragique.

Pendant toutes ces années, Edgar et Juliette entretiennent une correspondance nourrie. Par mesure de sécurité, Edgar ne fait jamais mention de ses activités clandestines. Leurs lettres abordent surtout des sujets culturels : littérature, musique, cinéma… Professeur à Voiron et homme de lettres, Edgar partage avec Juliette une sensibilité artistique. Ces échanges témoignent d’une complicité forte et d’un soutien mutuel : Edgar se confie sur ses doutes et angoisses, Juliette lui offre une écoute attentive, le réconforte, l'encourage. En retour, elle trouve elle aussi un appui solide en Edgar, qui la conseille avec bienveillance.

Juliette et Zabulon, le chien des Kofler, en 1944. Archives de Montpellier, 41 Fi 1020.

La perte de ce grand ami est un déchirement pour Juliette. Lucie, l’épouse d’Edgar, correspond elle aussi avec Juliette durant toute cette période. Certaines de ses lettres, particulièrement touchantes, expriment son espoir de revoir un jour son mari, son angoisse face à l’absence de nouvelles. Ces mots prennent une dimension tragique lorsque l’on connaît l’issue.

Ensemble, Juliette et Lucie traversent ce deuil immense. Leur relation semble se renforcer dans cette épreuve. Elles resteront liées durant de nombreuses années, unies par cette douleur partagée et par la mémoire d’Edgar.

De son côté, Juliette soutient ses camarades à distance, mais elle tente aussi d’agir. Elle ne s’est jamais fait reconnaître officiellement comme résistante de la Seconde Guerre mondiale, et les documents que l’on conserve ne permettent pas de retracer avec certitude une activité clandestine précise. Pourtant, certains indices laissent penser qu’elle a bel et bien participé à l’effort de Résistance.

Du coté de Juliette…

Juliette Ventre en 1944. Archives de Montpellier, 41 Fi 1017.

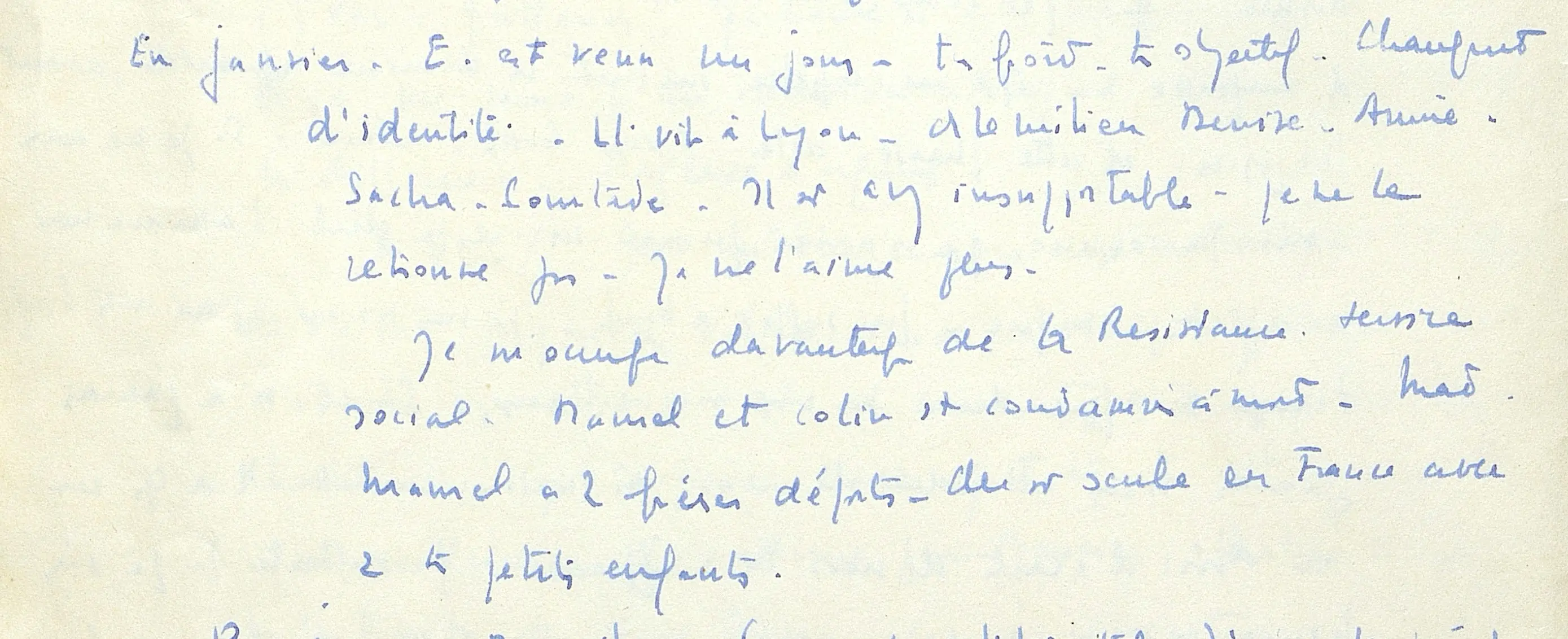

Parmi les papiers qu’elle a conservés, on trouve de nombreuses notes manuscrites, rédigées comme un journal personnel, couvrant la période du conflit. Dans certaines d’entre elles, Juliette évoque explicitement la Résistance et son propre engagement. Une note, narrant des faits ayant eu lieu en 1944, mentionne qu’elle s’investit « de plus en plus dans la Résistance » et qu’elle travaille alors « au service social ». Plus loin dans ce même document, elle cite deux noms : Maurel et Colin, précisant qu’ils sont « condamnés à mort ». Il s’agit très probablement de Louis Maurel et Pierre Colin, figures de la Résistance montpelliéraine, effectivement fusillés en janvier 1944, ce que confirme la note.

Juliette mentionne également un « voyage Résistance » à Lyon, durant lequel elle aurait rejoint Edgar Kofler et rencontré certains de ses amis. Au retour, elle évoque avoir tenu un « papier compromettant serré dans [sa] main ». Dans une autre note, elle mentionne un camarade ayant pu passer sa licence de droit sous une fausse identité. Juliette parle aussi d’une certaine « Françoise », qu’elle décrit comme ayant « pris la tête du service », tandis qu’elle-même affirme diriger un groupe de huit personnes. Après recoupements, il est possible qu’il s’agisse de Françoise Dijol, connue pour avoir dirigé à partir de 1943 la section héraultaise de la Résistance intérieure de l’Effort de libération.

Ces témoignages, bien qu’issus de sources personnelles et donc à manier avec prudence, évoquent un engagement réel, quoique discret, de Juliette dans la Résistance. Étudiante en khâgne, très proche de plusieurs figures résistantes, il semble probable qu’elle ait pris part à des activités clandestines, notamment à travers des réseaux sociaux ou universitaires.

Extrait des notes de Juliette Ventre. Archives de Montpellier, 43 S 8.

L’absence de reconnaissance officielle peut s’expliquer de plusieurs manières. D’abord, par la discrétion nécessaire à l’époque : la moindre preuve pouvait mettre en danger tout un réseau, ce qui incitait à effacer les traces compromettantes. Une autre hypothèse pourrait être liée à son combat acharné pour faire reconnaître Élise Tsitsiklovitch comme déportée-résistante, une lutte longue et difficile, qui n’a abouti qu’après de nombreuses années. Peut-être, après cette victoire pour son amie, Juliette n’a-t-elle pas eu le courage de s’engager dans un nouveau combat administratif pour elle-même. Enfin, on peut supposer que Juliette, par humilité, ne s’estime pas légitime à revendiquer un statut de résistante : face aux destins tragiques d’Élise ou d’Edgar, elle a peut-être considéré ses propres actions comme modestes, voire secondaires.

Un parcours académique remarquable

Pendant la guerre, Juliette obtient sa licence de Lettres (1944), puis l’année suivante un diplôme d’études supérieures en Langues et Littérature classique. Elle soutient alors une thèse intitulée Les drames philosophiques de Renan, dont plusieurs exemplaires annotés sont conservés aux Archives municipales de Montpellier.

En 1946, elle reçoit le Prix de la Ville de Montpellier décerné par la Faculté des Lettres. L’année suivante, après avoir réussi l’agrégation de Lettres, elle entame sa carrière au Collège-Lycée de Jeunes Filles de Montpellier, un établissement qu’elle connaît bien puisqu’elle y a effectué sa scolarité.

En 1949, elle est nommée assistante à la Faculté des Lettres par le Ministre de l’Éducation nationale. Elle y enseigne tout en poursuivant un doctorat sur l’œuvre de Renan. Sa thèse, intitulée Étude des drames philosophiques de Renan dans leurs rapports avec le mouvement des idées à la fin du XIXe siècle, approfondit ses recherches déjà engagées.

Dans les années suivantes, elle gravit les premiers échelons de professeur agrégée tout en restant à la Faculté. En 1954, elle choisit de revenir au Lycée de Jeunes Filles, où elle enseigne le français au collège, puis à partir de 1956, le français et le latin en classes de lycée.

Juliette Ventre et ses élèves à Clemenceau. Archives de Montpellier, 41 Fi 1035.

En 1958, Juliette rejoint le lycée de garçons de Montpellier, futur lycée Joffre, où elle enseigne le français en khâgne et le latin en première supérieure.

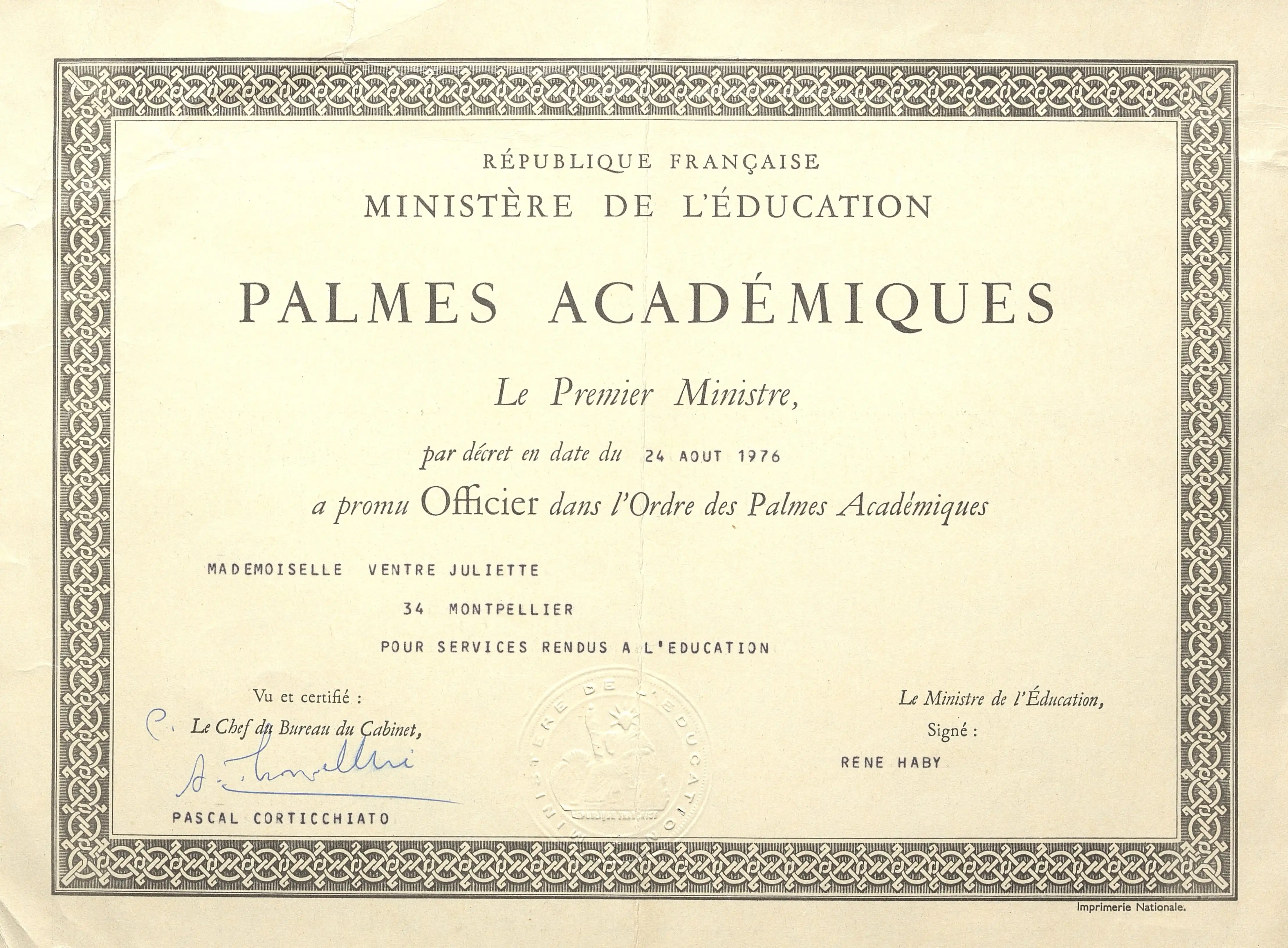

Par son professionnalisme, reconnue au-delà de ses salles de classe, elle est nommée pour présider le jury du CAPES de Lettres classiques, ou encore rédige des sujets de bac, et en 1969, elle est nommée chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.

En 1973-74, elle figure sur les listes d’aptitude aux fonctions d’inspecteur d’académie, fonction qu’elle exercera jusqu’en 1975. L’année suivante, elle est promue officier dans l’Ordre des Palmes académiques. Elle rejoint également l’Association des professeurs de Lettres supérieures basée à Paris.

Archives de Montpellier, 41 Fi 1982.

Les documents d’archives relatifs à sa carrière témoignent tous d’une enseignante investie, rigoureuse et passionnée. Les rapports d’inspection sont unanimes : en 1966, l’inspecteur Foryet évoque même dans son rapport « l’une des explications les plus fines et les plus vigoureuses qu’il m’ait été donné d’entendre ».

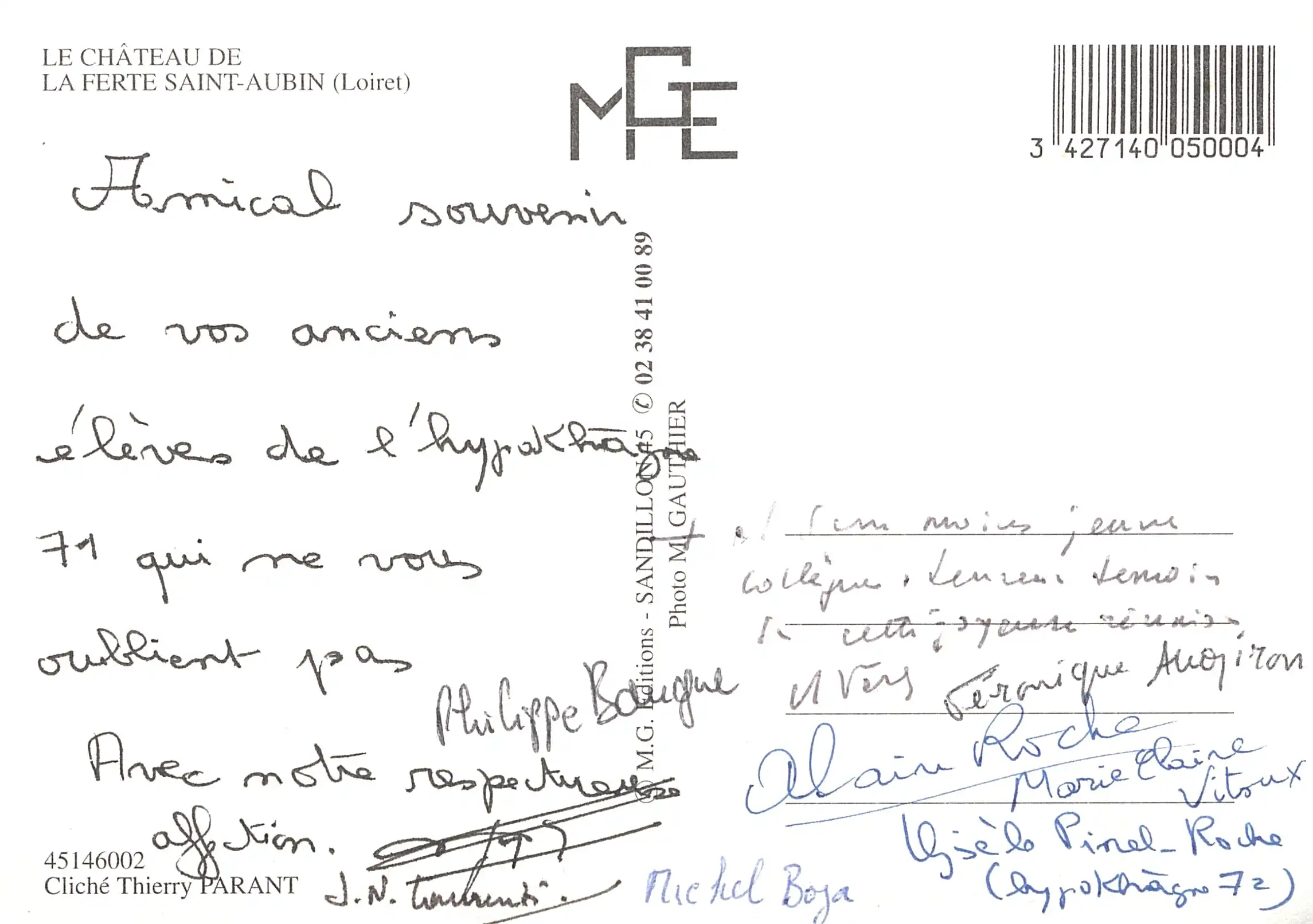

En plus d’être reconnue comme une brillante enseignante par ses collègues et sa hiérarchie, Juliette l’était visiblement tout autant aux yeux de ses élèves, il n’y a qu’à lire la teneur de leurs échanges pour en être convaincu. Parmi la correspondance de Juliette, on trouve énormément de lettres de ses anciens élèves, qui lui écrivent pour prendre de ses nouvelles, donner des leurs ou lui témoigner leur gratitude. Certaines de ces relations épistolaires ont duré de nombreuses années, Juliette prend un réel plaisir à suivre le parcours de ses anciens élèves. Cet attachement est un témoignage de plus du dévouement et du professionnalisme qui ont marqué sa carrière.

Archives de Montpellier, 43 S 7.

En 1982, vers la fin de sa carrière, Juliette reçoit l’une des plus hautes distinctions françaises : elle est nommée Chevalier de la Légion d'honneur. Cette reconnaissance vient couronner une vie entière consacrée à l’enseignement, et clôture sa carrière académique de la plus belle des manières. Par ailleurs, l’engagement de Juliette ne se limite pas aux salles de classe. Animée par de nombreux centres d’intérêt, elle s’investit également dans la vie politique et associative locale.

Un engagement au-delà des salles de classes

Nourrie par des valeurs familiales basées sur l’ouverture aux autres et le sens de la citoyenneté, imprégnée des épreuves difficiles qu’elle a traversées durant la guerre, Juliette militera toute sa vie pour des idéaux de paix et de justice, si importants à ses yeux. Marquée par les destins tragiques de ses amis Edgar et Élise, elle fera entendre sa voix pour défendre les intérêts de chacun et lutter contre les conflits à travers le monde. Malheureusement, de cette partie de sa vie, nous ne conservons qu’un échantillon : les archives que nous possédons n’abordent que très brièvement ces activités.

L'engagement politique

Une chose est sûre : Juliette était très impliquée dans la vie politique montpelliéraine. D’abord adhérente au Parti Socialiste Unifié, puis à l’Union Démocratique de Montpellier, elle apparaît sur la liste des candidats pour les élections municipales de 1965. Durant ses engagements politiques, Juliette côtoie de près les figures majeures de Montpellier de l’époque, aussi bien les grands noms déjà installés que ceux, encore méconnus, qui deviendront plus tard des acteurs incontournables de la vie locale. Parmi eux, Pierre Antonini, son ami de jeunesse, avec qui elle restera proche toute sa vie. Professeur au lycée, secrétaire académique du Syndicat National de l’Éducation Supérieure et secrétaire adjoint départemental du Parti Socialiste Unifié, Pierre encourage Juliette à s’impliquer davantage, conscient de ses qualités intellectuelles et de la réciprocité de leurs convictions.

Archives de Montpellier, 43 S 7

Cet engagement politique l’accompagnera tout au long de sa vie. Après des débuts très actifs et quelques candidatures sur des listes municipales, Juliette poursuivra son parcours politique de manière plus discrète. En 1980, elle sera tout de même élue suppléante aux élections sénatoriales, ce qui lui confère le titre d’électrice au nom de la Ville de Montpellier pour ces mêmes élections.

Engagement auprès du tissu associatif

Mais l’engagement de Juliette ne se limite pas au champ politique : tout au long de sa vie, elle participe activement à la vie associative locale, comme en témoigne sa collaboration pérenne avec la Ligue des Droits de l’Homme.

Carte de membre de Soumaila Koly. Archives de Montpellier, 43 S 7.

Trésorière de la section montpelliéraine dès 1977, elle y exerce ses fonctions jusqu’en 2008. Ce rôle lui permet d’élargir ses horizons et de faire de nombreuses rencontres, parmi lesquelles celle de Soumaïla Koly, réalisateur, musicien, auteur et lui aussi militant engagé pour la défense des droits humains. Devenu plus tard président de la section de Lodève de la LDH : on retrouve dans les archives de Juliette une lettre de la LDH accompagnée de sa carte de membre, qui témoigne sans doute de leur proximité.

Au-delà de la LDH, Juliette s’investit dans plusieurs associations montpelliéraines qui reflètent ses valeurs et la cohérence de ses engagements. Elle fréquente notamment l’Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, lien évident avec son histoire personnelle et les pertes douloureuses de ses proches victimes du nazisme.

Elle est également proche de l’Union des Vietnamiens de France, dont elle partage les combats contre la guerre du Vietnam et pour la solidarité envers les civils. Là encore, ses engagements militants et politiques se rejoignent, puisque Juliette défend ces causes aussi bien aux côtés de cette association qu’au sein du Parti Socialiste Unifié, qui organise des manifestations et des collectes d’aide humanitaire en soutien au peuple vietnamien.

Carte de soutien en solidarité pour le Viet-nam du PSU. Archives de Montpellier, 43 S 7.

Juliette n’est pas seulement une grande humaniste dans ses actions : elle l’est dans sa vision du monde. Pour elle, toutes les formes de vie comptent, et son engagement s’étend aussi à la cause animale. Ses archives témoignent de son implication auprès de l’Association de Protection des Animaux de Montpellier et de l’Hérault.

Mais l’humanisme de Juliette s’exprime aussi dans des sphères plus personnelles. Femme de lettres, elle participe activement à la vie culturelle de la ville : théâtre, cinéma, expositions, vernissages... Les voyages occupent aussi une place centrale dans sa vie : des Alpes qu’elle affectionne particulièrement aux paysages plus lointains, elle découvre d’autres cultures, d’autres façons d’être au monde. Cette ouverture à l’autre s’incarne aussi dans ses pratiques artistiques. Juliette dessine, peint, photographie, avec une attention particulière portée à la nature qu’elle affectionne profondément.

Dessin de Juliette Ventre. Archives de Montpellier, 41 Fi 1968.

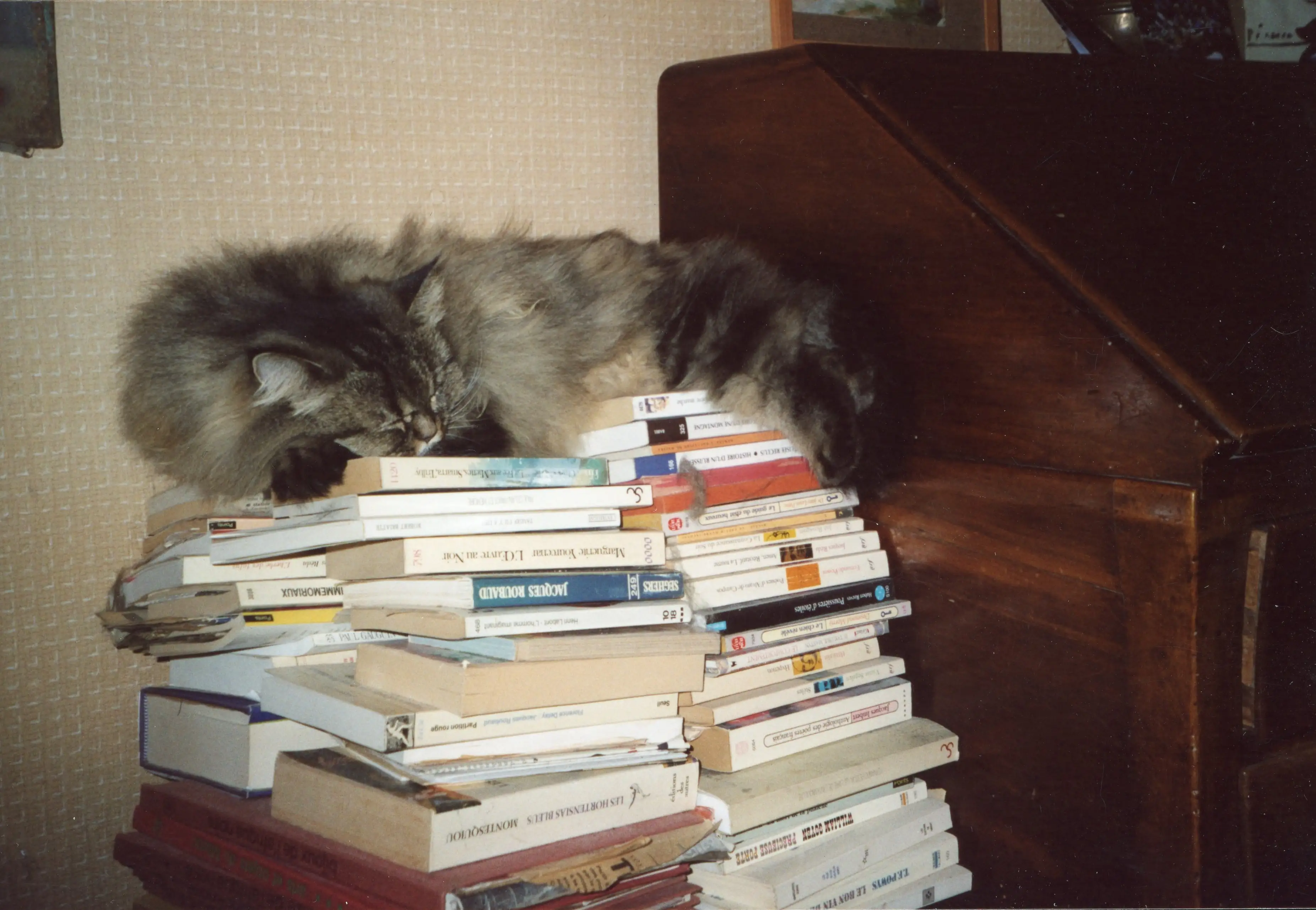

Ce goût se manifeste aussi dans sa relation aux animaux. Depuis l’enfance, elle est entourée d’animaux de compagnie qui comptent beaucoup pour elle. Chats ou chiens, ils portent des noms affectueux : Copain, Maïak, Grisette, Princesse… Tous ont occupé une place essentielle dans son quotidien. Elle les photographie souvent, dans le jardin ou à l’intérieur de la Lézardière. À travers ces clichés, ce ne sont pas seulement ses compagnons à quatre pattes qu’elle immortalise, mais tout un quotidien qui se dessine en arrière-plan : l’ambiance de la maison, les coins du jardin, les objets familiers… Nous offrant un regard intime sur son univers.

Juliette et son chien Maïak en 1989. Archives de Montpellier, 41 Fi 1074.

Grisette, le chat de Juliette, sur une pile de livres, vers 1990. Archives de Montpellier, 41 Fi 1774.

À travers cette exposition virtuelle, vous avez découvert le parcours de vie de Juliette Ventre, cette femme de lettres, foncièrement ancrée dans la vie montpelliéraine. Illustrée grâce aux documents du fonds 43 S, conservé aux Archives de Montpellier, pour mettre en image la vie de Juliette et de ses proches, vous avez découvert des personnalités qui ont marqué l’histoire locale par leurs actions et leurs engagements. Entre engagement politique, passion pour la culture, et amour de l’enseignement, Juliette laisse le souvenir d’une femme investie, à la fois dans sa ville, dans son époque, et dans les liens qu’elle a su tisser tout au long de sa vie.

Si cette exposition vous a donné envie d’en apprendre davantage sur l’histoire de Juliette et de son cercle, le fonds est désormais disponible à la consultation sur place dans la salle de lecture des Archives de Montpellier.